| 執筆者 | 森川 正之 (所長・CRO) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.背景

新型コロナ感染症の拡大に伴い、在宅勤務(WFH)を行う労働者が急増した。こうした中、新型コロナ下での在宅勤務に関する研究は急増しており、在宅勤務が可能なのはどのような属性の労働者なのか、実際に在宅勤務をしているのはどういう労働者なのかはかなりわかってきた。すなわち、大企業に勤める高スキル・高賃金のホワイトカラー労働者が在宅勤務を行う傾向が強く、在宅勤務拡大は労働市場における格差拡大につながる傾向がある。しかし、在宅勤務の生産性についてのフォーマルな研究は、内外を問わず依然として少数にとどまっている。本稿は、2020年6月に行った調査に基づくMorikawa (2020)を発展させ、2021年7月に行った調査を利用して、新型コロナ下の1年間の在宅勤務の実施状況や生産性の変化、通勤時間の仕事時間への代替などについて、新たな観察事実を提示する。

2.結果の要点

(1)在宅勤務実施者の割合は21.5%で、1年前の32.2%からかなり低下した。継続回答者に限って集計すると低下幅がやや大きい。継続回答した雇用者のうち、この1年間に新たに在宅勤務を開始した人は3.2%、やめた人は41.7%である。在宅勤務を行っていた雇用者のうちかなりの数が職場勤務のみという働き方に戻っており、在宅勤務の生産性が低かった人ほど在宅勤務からの退出確率が高い。

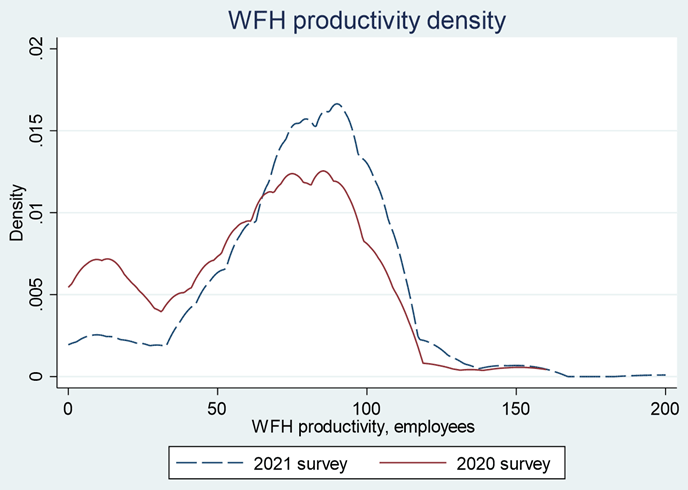

(2)在宅勤務の平均的な生産性は依然として職場の生産性に比べて20%程度低いものの、この1年間に10%ポイント以上改善した。今回の調査と1年前の調査における在宅勤務の生産性分布を比較すると図1の通りであり、生産性の最頻値がやや右に移動していること、生産性分布の下位が大きく縮小していることがわかる。在宅勤務の生産性の改善に対して、①自宅での生産性が低い人の退出によるセレクション効果、②在宅勤務の生産性が低かった人の底上げを中心とした学習効果が半々程度の寄与となっている。

(3)在宅勤務で節約された通勤時間のうち平均して40%強が仕事時間に充てられている。これを通じた労働投入時間の増加は、在宅勤務実施者の総労働投入時間の3.0%、雇用者全体の総労働投入時間の0.7%に当たる。節約された通勤時間の労働時間への充当を考慮しても、在宅勤務の生産性についての結論は本質的に変わらない。

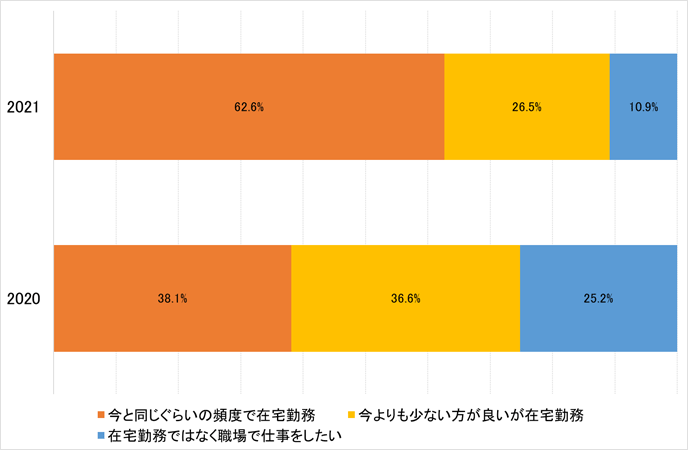

(4)新型コロナ終息後も現在と同程度の頻度で在宅勤務を実施したいという人は大幅に増加しており(図2)、在宅勤務に適した仕事を行う雇用者にとって、これがアメニティの高い働き方として定着する可能性が高まったことを示唆している。

- 参照文献

-

- Morikawa, Masayuki (2020),"Productivity of Working from Home during the COVID-19 Pandemic: Evidence from an Employee Survey," Covid Economics, Issue 49, pp. 132-147.