| 執筆者 | ジュリアン・フランクス (ロンドンビジネススクール)/コリン・メイヤー (オックスフォード大学サイードビジネススクール)/宮島 英昭 (ファカルティフェロー)/小川 亮 (早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業統治分析のフロンティア |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

法と経済プログラム(第四期:2016〜2019年度)

「企業統治分析のフロンティア」プロジェクト

1990年代後半以降の株式所有構造の変化、さらに、アベノミクスの成長戦略による企業統治の強化を背景に、日本でも株主還元の一環として自社株買いの重要性が高まっている。日本企業による自社株買いの規模は、2015年度に過去最高の5兆円を記録して以降、4.5兆円程度で推移しており、新株発行による資金調達を一貫して上回っている。また、配当支払いの規模が10兆円強であることを考えれば、総株主還元の3分の1程度を自社株買いが占めていることになる。

しかし、日本企業は自社株買いを実施した後に、取得した自己株式を消却せずに、いわゆる金庫株として保有を維持する傾向が強い。自社が筆頭株主になっている企業は全体の約1割を占めており(金庫株に議決権が付与されていないことには注意を要する)、自社株買いの実施後に即時に消却する米国企業の姿とは大きく異なっている。また、金庫株をM&A(合併・買収)の対価として積極的に活用する事例は非常に限られている一方で、互いの金庫株を交換する形で第三者割当増資を実施して、安定株主工作を企図するような事例がいくつか確認されている。

果たして、日本企業による自社株買いの増加を株主還元の充実と素直に解釈してよいのだろうか。そこには隠された動機が存在するのではないだろうか。これまでの米国を中心とした先行研究でも、企業が自社株買いを実施する動機はエージェンシー問題や非対称情報の解決にあるとの見方が支配的であったが、近年では、経営者が株価水準と密接に連動した自身の報酬を吊り上げるために自社株買いを利用しているとの批判がなされている。つまり、自社株買いはエージェンシー問題の解決よりも、むしろエージェンシー問題を反映する形で実施されているという見方である。

そこでわれわれは、この後者の見方に立脚して、「日本企業は内部者による株式保有の維持を目的として自社株買いを実施している」との仮説をいくつかの手順を踏んで検証した(ここでの内部者とは株式保有の目的が純粋な投資収益の最大化ではない事業法人・金融機関・創業家一族などの株主を指している)。なお、分析期間は自己株式の取得が原則自由化された2001年度から2014年度とし、分析企業は東証一部に上場する全企業(サンプル1)とある一定の基準を設けた上でランダム抽出した60社(サンプル2)を対象としている。

具体的な分析結果を述べる前に、日本企業の自社株買いを捉える上でキーとなる日本特有の自己株式の買付方法であるToSTNeT取引について説明する。ToSTNeT取引は、東証の自社株買い専用市場で実施される取引のことで、実施前日の立合市場終了後に買い手(企業)が買付内容をアナウンスして、翌日の立合市場開始前の午前8時から8時45分までの間に売り手から売り注文を受付ける仕組みになっている。なお、買付価格は前日終値と定められている。このToSTNeT取引で注目すべきは、上述のように、買付内容のアナウンスから翌日の取引成立までに16時間程度しかない点である。株主平等の原則に従って一般株主の参加も可能となっているものの、事前に買い手と売り手の間で内談が行われていると推測するのが自然である。要するに、買い手にとってみれば、ToSTNeT取引を利用することで、売り手の保有部分を市場に放出されることなく、直接的に取得することが可能となる。しかも、日本企業の自社株買いの約半数はToSTNeT取引によって実施されており、約9割がOpen-market取引によって実施される米国企業とは対照的である。

本研究の分析結果からは、(1)内部者が自己株式を売却する際に、事実上の相対取引(ToSTNeT取引やディスカウントTOB)によってその株式を取得すること、(2)内部者から取得した自己株式は、消却されずに金庫株として維持されるか、少なくとも公募増資やM&Aの対価としては利用されないこと、(3)所有構造の調整を目的とした自社株買いは、市場から相対的に低く評価されることが確認された。以上の分析結果には、内部者が保有していた自己株式が市場に放出されて、外部者による株式保有が増加することを阻止するために自社株買いを実施している日本企業の姿が映し出されている。

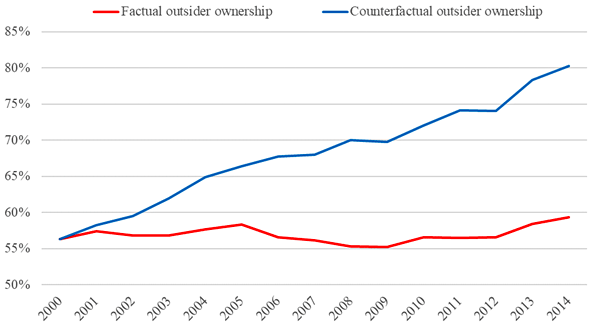

最後にわれわれは、反実仮想的に(すなわち、現実とは反対のことを想定して)、自己株式の取得が原則禁止のままであった場合に、現在の所有構造がどうなっていたのかを上述の60社を対象に推計した。これは、内部者が保有株式を売却する際にその全てが市場で売却され、さらに外部者の保有株式も自社株買いを通じて市場から取得できない状況を仮想していることになる。結果は下図の通りである。

2001年度から2014年度にかけて、実際の外部者による株式保有比率は56%から3%ポイント増加しただけであったのに対して(赤い線)、自己株式の取得が原則禁止のままであった場合には、24%ポイント増加していたことになる(青い線)。表掲していないが、この反実仮想的な増加のうち3分の2程度を事実上の相対取引(ToSTNeT取引やディスカウントTOB)が説明している。実際に自己株式の取得が原則禁止のままであった場合には、企業が何らかの他の方法によって所有構造を調整していた可能性は否定できないが、自社株買いが所有構造に相当のインパクトを与えたことが見て取れる。

以上、1990年代後半以降に所有構造の劇的な変化に直面した日本企業が、所有構造を調整するためのツールとして自社株買いを実施していたというのがわれわれの主要な主張である。自己株式の取得が原則自由化されたことは、当時の内部者による保有株式の大量放出が株式市場に過度な影響を与えるのを緩和するために有効な政策的手段であったこと、さらに自社株買いが純粋な株主還元の一環として実施されている面があることから、肯定的に評価できるだろう。他方で、自社株買いは、それがToSTNeT取引を通じて実施される場合には特に、経営者の私的利益を追求するための手段として利用されている可能性がある。