| 執筆者 | 島澤 諭 (公益財団法人中部圏社会経済研究所)/小黒 一正 (コンサルティングフェロー) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

本論文では、Auebach, Gokhale and Kotlikoff (1991)による世代会計モデルの拡張を行い、インフレ税収を明示的に分析フレームに取り込むことで、政府を通じた個人の生涯にわたる受益と負担が、インフレやデフレの進行によって、どの程度異なることになるのかについて推計を行った。

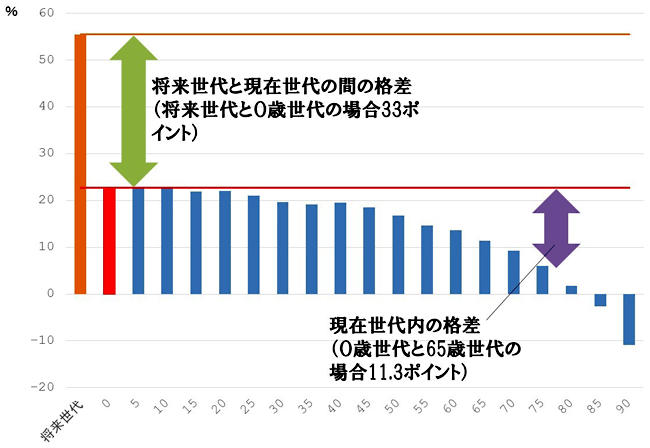

その結果、1990年代末から現在まで続いたデフレを考慮すると、2010年現在で85歳以上の世代は生涯を通して受益超過であるが、それより若い世代は若くなるほど負担額および負担率が大きくなっている。特に将来世代の生涯純負担率は55.7%であり0歳世代と比べても33.0%ポイント、90歳世代と比べると66.6%ポイントも大きい。なお、生涯純税負担率の試算において、インフレ税収を考慮しない伝統的な世代会計に基づく試算の場合、インフレ下においては、現在世代(将来世代)の実質的な負担はより大きく(小さく)なるため、インフレ税収を考慮しない先行研究では現在世代の負担を過小に将来世代の負担を過大に評価していることが指摘できる。

さらに、将来世代の負担超過を軽減するという意味での世代間格差是正という観点からは、デフレからインフレへの転換を図るアベノミクスは大変望ましいと評価できる。また2000年代はじめに日本が経験したデフレーションの進行下においては、将来世代から現在世代への資源再分配が発生していたため、インフレ下におけるよりも大きな世代間格差が生じていたこととなる。今後、再度日本がデフレに陥った場合には、インフレ下と同様に公的年金に対してマクロ経済スライドを適用することによって世代間格差の拡大を緩和することが可能となる。

しかしながら、本論文の試算結果からも明らかになったように、インフレ率がベースラインの1.5%から4%へと上振れしたとしても世代間格差の改善幅は最大でも将来世代の-1.4%ポイント程度に過ぎず、また経済成長率がベースラインの1.5%から2.5%へと改善したとしても世代間格差の改善幅は最大でも将来世代の-2.2%ポイント程度に過ぎず、世代間格差を解消するにはインフレや経済成長に頼るだけでは困難である。したがって、世代間格差の是正には、インフレや経済成長の促進に頼るだけでは限界が存在し、財政・社会保障制度における受益負担構造の抜本的な改革をあわせて実施する必要がある。

そこで、本論文では、0歳世代と将来世代の生涯純負担率が等しくなるという意味で世代間格差の解消を実現する抜本的な財政・社会保障制度改革について、(1)平均的な所得税率を現状の2.4倍程度に上げるケース、(2)年金給付額を現行の16%程度まで削減、つまり84%程度引き下げるケース、(3)消費税率を22%程度にまで引き上げるケースを考えた。その結果、所得増税を実施するケースでは若い世代の負担上昇幅が大きく、逆に年金給付削減を行うケースでは高齢世代の上昇幅が大きくなっている。一方、消費増税による世代間格差解消策であるケースにおいては各世代の生涯純負担率は所得増税ケースと年金給付削減ケースの間の水準に位置しており、世代間格差解消のための政策コストを高齢世代、若者世代が相応に負担することになる。世代間格差解消のための政策変更のコストを特定の世代に押し付けずすべての世代で負担するという点では消費増税による世代間格差解消策が望ましいことが明らかになった。

最後に、本論文でも明らかにされたように、日本には、現在世代と将来世代の間の世代間格差と現在世代内の世代間格差の2つの世代間格差が存在しているが、この2つの世代間格差を解消するには世代間格差にのみ注目していては不十分である。実際には高齢世代の中にも負担に十分耐えられる家計も存在すれば、若年世代の中にも給付の対象となる家計も存在するはずであり、高齢・富裕層から若年・貧困層への資源移転という政策も検討の対象となり得る。