| 執筆者 | Thi-Ngoc Anh NGUYEN (横浜国立大学)/佐藤 清隆 (横浜国立大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 為替レートのパススルーに関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)

「為替レートのパススルーに関する研究」プロジェクト

1971年の変動相場制への移行後、日本企業は絶えず大幅な為替レートの変動に直面してきた。最近では、2007年のサブプライム・ローン危機を契機として円高が急速に進み、翌2008年のリーマン・ショックとその後のユーロ圏諸国の財政危機を経て、2011年から2012年にかけて1ドル=70円台が定着したかに思えるほど円高水準が続いた。しかし、2012年末のアベノミクスによる急速な円安転換によって、2014年末には1ドル=120円まで円安が進んだ。これほど大幅な為替レートの上下変動に対して、日本の輸出企業はどのような価格設定行動もしくは為替戦略をとっているのだろうか。

経済学の分野では、為替変動に対する輸出企業の価格設定行動を「為替レートのパススルー(為替転嫁)」というモデルによって分析する。日本企業は為替レートの変動を輸入相手にパススルー(転嫁)しない傾向があることが過去の研究から明らかになっている。たとえば、1985年のプラザ合意によって円の対米ドル名目為替レートは1ドル=250円前後の水準から、1987年末には1ドル=120円台まで急激に増価した。このとき日本の輸出企業は利益マージンを圧縮し、生産コストを削減することで、輸入相手国通貨建ての輸出価格を安定させる行動をとった。これは為替変動分の転嫁による輸出価格の上昇を避ける行動であり、日本企業はパススルー率を低下させることを選択したのである。この輸入相手国通貨建ての価格を安定させる行動は市場別輸出価格安定化行動 (Pricing-to-Market: PTM) とも呼ばれている。パススルーを全く行わない(パススルー率をゼロにする)ことは現地の輸出価格を完全に安定させる(完全なPTM行動をとる)ことと同義となる。

このようにPTM行動をとる限り、長期にわたって円高に直面してきた日本企業は利益マージンの圧縮や生産コスト削減など不断の努力を行わざるをえない。円高が想定する水準を超えて進行した場合は、輸出先での市場シェアを失うことを覚悟して、輸出価格を引き上げる(パススルー率を高める)行動をとらざるをえなくなる。これに対して、円安局面での輸出企業の最適な価格設定行動は大きく異なる。たとえば、日本企業が米国向けにドル建てで輸出するケースを考えてみよう。ドル建てで輸出契約を行う限り、日本の輸出は(少なくとも短期的には)完全なPTM行動となり、円のドルに対する減価分だけ日本企業は為替差益を享受することができる。また、日本企業は円安による為替差益を利用して、現地通貨建ての輸出価格をある程度引き下げて(パススルーを高めて)、輸出シェアを高める戦略をとることも可能である。つまり、円高期と円安期では、輸出企業の価格戦略の選択に関するインセンティブと、その結果得られる利潤も大きく異なりうるのである。

先行研究は、この円高期と円安期で企業の輸出価格設定行動が異なる可能性を指摘していた。しかし、どのようにして円高期と円安期を分けて分析すればよいのか、その有効な手段が確立していなかった。一部の先行研究は、為替レートの前期に対する変化率を計算し、変化率がプラス(減価)であれば円安期、変化率がマイナス(増価)であれば円高期と分けることで実証分析を行っている。しかし、この手法には大きな問題点がある。たとえば明らかな円高局面が数年間続く場合でも、短期的には円高と円安を繰り返しながら、長期的な傾向として円高に向かう。上記のアプローチでは、大きな円高トレンドの中の小さな変動を(その一時期を)円安期と捉えてしまうのである。

このように分析手法が確立していなかったため、その重要性が理解されていながらも、円高期と円安期に分けて企業の輸出価格設定行動を分析する研究はほとんど行われてこなかった。これに対して、本論文は円高期と円安期を適切に区別し、為替レートのパススルー率を分析する新しい手法を開発した。為替レートのパススルー率の推定に対してThreshold Autoregressive (TAR) モデルを応用し、さらにRolling estimationを用いることで、輸出企業の想定レートの代理変数であるTime-varying thresholdを推定した。現実の為替レートとTime-varying threshold(想定レート)の差をとることで、為替レートのレベル(水準)による円高期と円安期の分割に成功している。

[ 図を拡大 ]

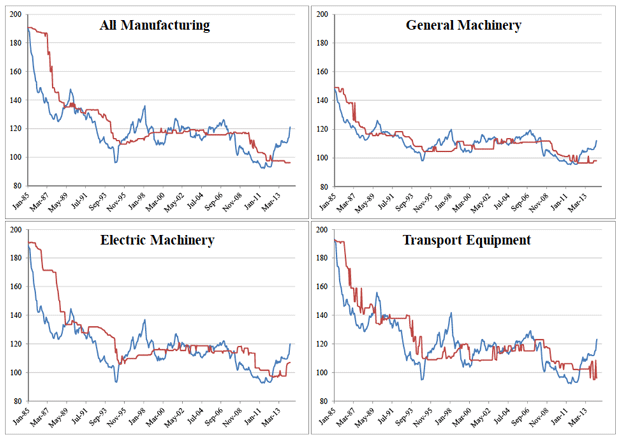

図1は、本論文の分析対象とした日本の輸出産業の中から代表的な産業3つと全産業の平均値(All Manufacturing)の現実の為替レートとTime-varying threshold(想定レート)を比較したものである。なお、現実の為替レートは、通常の貿易ウェイトに基づく名目実効為替レートではなく、契約通貨のウェイトに基づいた独自の名目実効為替レートを産業別に計算して用いている。この手法によって、米国向け輸出以外でも米ドルを契約通貨として用いる傾向が顕著である日本の輸出企業が被る為替変動の影響を正確に捉える工夫を行っている。

本論文は、推定したTime-varying thresholdを用いて、円高期と円安期のパススルー率の程度の違いを分析するために、Threshold Vector Autoregressive (TVAR) モデルによるインパルス応答関数の推定結果を提示している。分析の結果、円高期と円安期でパススルー率が異なり、円安期の方がパススルー率を低くして、PTM行動を高めていることを明らかにした。また、分析期間を1985年から1999年までと2000年から2014年までの2つに分けて推定した結果、円高期のパススルー行動には大きな変化は見られなかったが、円安期では2000年から2014年の時期にPTMの度合いが低下し、輸出企業がパススルー率をやや高めていることが確認された。

先行研究の多くは、近年パススルー率が世界的に低下していることを指摘している。しかし、本論文は異なる結果を提示しており、円安期ではむしろパススルー率が高くなっている可能性があると結論付けている。その理由として考えらえるのは、新興国経済の台頭による世界市場での競争の激化である。たとえば、米国市場向けの自動車輸出を考えてみよう。日本からの自動車輸出はほぼ完全にドル建てで契約されており、少なくとも短期的には完全なPTMである。韓国車など低価格車との競争において、日本企業は円安による為替差益を活用し、輸出価格そのものを下げることで対抗することができる。この円安局面での現地通貨建て輸出価格の低下はパススルー率の上昇と解釈される。また、エレクトロニクス製品など世界市場でより競争が激しい品目の輸出においては、上記の考察が該当するであろうし、逆に日本の自動車企業は相対的に高い競争力を世界市場でも維持しているかもしれない。本論文が開発した分析手法に基づいて、為替レートの変動局面ごとの輸出企業の価格設定行動に関する研究が、今後活発に行われるとともに、日本企業の競争力に関わる分析にもつながっていくことが期待される。