2年間で消費者物価(生鮮食品除く)の上昇率を2%にする。こうした数値目標を掲げ2013年4月に始まった「異次元の金融緩和」は失敗した。足元で物価は0.4%の下落となっている。これは白川方明前総裁時代の終わりごろよりも下落幅が大きい。

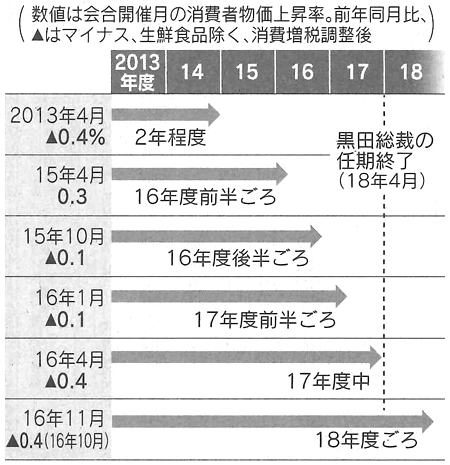

さすがに日銀は11月1日の金融政策決定会合で、2%の物価上昇目標達成の時期を「17年度中」から「18年度ごろ」に先送りした。先送りはこの3年半で5回目だ(図参照)。これで18年4月に任期を迎える黒田東彦総裁の在任中、すなわち5年かけても目標は達成できないことを、日銀自身が認めたことになる。

国債を250兆円購入し、日銀の当座預金残高を300兆円まで増やしても、なぜ物価は上がらなかったのか。本稿では、ゼロ金利下の量的緩和で重要な役割を演じるとされる「期待」に焦点を当てて考えることにしたい。8月27日の黒田総裁の米国での講演もタイトルは「『マイナス金利付き量的・質的金融緩和』による予想物価上昇率のリアンカリング(再固定)」だった。金融政策のポイントとして今でも「予想物価上昇率」、すなわち物価上昇の「期待」が掲げられているのである。

◆◆◆

正常な経済状態の下での金融政策は金利政策である。ゼロ金利の下で、金融政策はいかにしてその有効性を確保するのか。名目金利にはマイナスの下限があるにしても、企業・家計の経済行動に影響を与えるのは実質金利だ。黒田日銀の金融緩和は「実質金利を押し下げることを起点とする」というのが日銀の公式見解である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を引いたものだから、名目金利が下がらなくてもインフレ期待が上がれば実質金利は下がる。

期待インフレは物価の変化に関する期待だから当然、物価がどのように決まるのかが最大の問題だ。貨幣数量が増えれば物価は必ず上がるというリフレ派の考え方の基礎にあるのは貨幣数量説だ。デフレ(物価の下落)は貨幣が十分に供給されていないから起きる。実際、貨幣数量説による限り、貨幣数量の増加がデフレを止める唯一の方策だ。

貨幣数量説の論理はリフレ派が口にする以上に強力だ。9月21日の日銀による「総括的な検証」は、物価が当初(13年4月)予期したように上がらなかった一因として、14年夏以降の原油価格の下落を挙げた。しかし現代の貨幣数量説のチャンピオンであった米経済学者のミルトン・フリードマンは、一般物価の動向は原油価格に影響を受けるものではなく、あくまでも貨幣数量で決まると力説していた。

経済が長期停滞に陥り潜在成長率が下がったため、金融政策がなかなか効かない。その結果、物価も上がらない。貨幣数量説の立場からはこれも誤りだ。物価は実質成長率で決まるものではなく、あくまでも貨幣数量で決まるからだ。これが貨幣数量説である。

さて古典的な貨幣数量説では貨幣数量と物価の間の関係はブラックボックスであり、そこでは「期待」が特別な役割を果たすわけではない。期待がキーワードになったのは過去30年間に衣替えしたマクロ経済学においてである。リフレ派のよって立つ新しいマクロ理論では、中央銀行がマネーストック(通貨供給量)を大幅に増やせば、予想物価上昇率が高まり物価も上がることになっている。これがグローバルスタンダードにかなったマクロ経済学だ。

問題はこうしたマクロモデルが現実の経済を適切にモデル化しているか否かだ。理論モデルの中には、貨幣数量説を信じる1人の「代表的消費者」がいるだけだ。筆者は、主流のマクロモデルは現実を正しく描写したマクロモデルになっていないと考える。

もっとも13年4月の異次元緩和の導入以来、期待インフレが高まったという指摘もある。日銀自身、たびたび期侍インフレの統計に言及してきた。しかしこうした統計は意味のある期待インフレをとらえたものではない。金融政策の目標に照らして問題となるのは、あくまでも個々の企業や家計が持つ将来の物価変化率に関する期待だからだ。

物価連動債と普通の国債のリターンの差(=プレミアム)は、期待インフレの1つの尺度だが、これはあくまでも物価連動債という金融市場の参加者が互いに合意した「期待」にすぎない。それはケインズの美人投票の所産である。

◆◆◆

そもそも物価について考えるときには、原油など市況性の強い素材と、消費者物価指数を構成する多数のモノやサービスの価格をはっきり区別するところから出発する必要がある。前者、すなわち農産物や原油など1次産品の価格は需要と供給を一致させるように国際的な市場で決まる。先物市場が存在するものも多く、そこでは投機、従って「期待」が大きな役割を果たす。

しかし製造されたモノやサービスの価格決定は、1次産品の価格決定と全く異なる。価格は生産者が決めるものであり、その際生産者が最も重視するのは「生産費用」だ。

価格の設定時には、需要する企業や個人に納得してもらう価格をつける必要がある。安易にパンの価格を上げたパン店は、もしそれがフェアだとみなされなければ、顧客を失うだろう。売り手、買い手双方に観察可能で納得のいくのが生産費用だ。こうしたミクロの価格決定のプロセスでは貨幣数量説の出番は初めからない。将来物価が上昇すると期待されるからという理由で、コーヒーや鋼板の価格を上げる売り手はいない。

生産費用は人件費と原材料費(エネルギーや完成品の場合には素材を含む)から成る。輸入原材料の円建て価格は、国際的な1次産品価格(ドル建て)と為替レートにより変わる。原油価格の下落(上昇)や円高(円安)により、国内価格は下落(上昇)する。

原油価格の下落は確かに物価を下げるが、それでも他の先進国はデフレに陥っていない。日本のデフレの鍵を握る変数として筆者が注目するのは、生産費に大きな影響を与える名目賃金の動向だ。戦後、先進国がデフレを経験しなかったのは、戦前と違い戦後は名目賃金が下がらなかったからだ。つまり名目賃金の下方硬直性はデフレストッパーだった。ところが日本では1990年代末から2000年代にかけて、このデフレストッパーが外れてしまった。

この賃金決定のプロセスでも「期待」は大きな役割を果たさない。期待はいまだ起きていない将来の出来事、例えば物価上昇に関する期待である。売り手と買い手、企業と労働組合など2つの経済主体は「将来」について合意することはできない。両者が向き合う価格・賃金の決定で重要な役割を果たすのは過去と現在である。この点が常に「将来」を見る金融・資産市場と本質的に異なる。

◆◆◆

13年4月から始まった3年半に及ぶ実験の結果は、デフレが「貨幣的な現象ではない」ことを明らかにした。最初の1年は異次元緩和が成功したという人もいるが、疑わしい。消費者物価指数の個別項目を子細に見れば、「エネルギー」以外にも「光熱」さらに多くの「サービス」でも光熱費上昇の影響が見てとれる。

物価の変動を生み出した主役は、貨幣数量ではなく石油価格である。この間「期待」は物価の決定に関して何の役割も果たしてこなかった。今後も消費者物価の決定において、期待が大きな役割を果たすことはないだろう。

2016年11月29日 日本経済新聞「経済教室」に掲載