消費税率の引き上げを1年後に控え、消費への影響に再び注目が集まっている。

本稿では、筆者が米連邦準備理事会(FRB)のデービッド・キャシン氏と進めている共同研究に基づき、消費税率引き上げが消費に与える影響を考察したい。一連の研究から明らかになったのは、消費に与える影響は大きく3つの効果に分解できることと、それぞれの効果は発生するタイミングが異なることだ。

◆◆◆

経済学では、消費は「ライフサイクル仮説」に基づき決定すると考える。家計は消費の変動を嫌うため、できる限り消費を一定に保とうとするという仮説だ。ただし家計は将来の経済環境の変化が予期されれば、それに応じて消費を変化させることも想定している。特に生涯可処分所得の増加(減少)が予想されれば消費を増加(減少)させ、物価の変化が予想されるとあえて消費を変動させて物価が低い(高い)ときに消費を多く(少なく)しようとする。

この仮説を前提とすれば、消費税率引き上げが消費に影響を与える経路は2つある。

一つは増税による生涯可処分所得の減少を通じた「所得効果」だ。消費税率引き上げは同率の物価上昇を引き起こす。他の状況を一定とすれば、生涯実質可処分所得が同率低下することになり、生涯を通じた予算制約により実質消費も同率減少する。これが所得効果だ。軽減税率や非課税品目を無視すれば、税率を8%から10%にすれば実質消費は1.8%低下する計算だ。

誤解されることも多いが、消費税を反映した物価で実質化した実質消費が減るのであり、税込みの名目消費が減るわけではない。消費税収は税率を引き上げた分だけ増加することには注意が必要だ。

もう一つは税率引き上げによる物価変動に対応した消費の変化で「異時点間の代替効果」とも呼ばれている。物価の低い時期の消費を増やそうとするもので、税率引き上げ前は消費水準を高く、引き上げ実施後は低くする効果がある。

この2つの効果に加え、消費税率引き上げはライフサイクル仮説では考慮されない側面でも消費に影響を与える。いわゆる「駆け込み重要・反動減」で筆者らは「時点間の裁定効果」と呼んでいる。価格が低いうちに買いだめをするという行動をとらえたもので、耐久財や備蓄可能な財だけで観察される効果だ。

消費の意思決定ではなく、いわば在庫調整の問題だ。消費税率の引き上げ幅が大きいほど、引き上げ実施が近づくほど、財の保管コストが小さいほど、技術の陳腐化が遅いほど、この効果は大きくなる。

物価変動への対応という意味で異時点間の代替効果と似ているが、消費そのものが変化するわけではなく「支出」だけ変化する点が異なる。また異時点間の代替効果は物価上昇後も恒久的に消費を低下させるが、時点間の裁定効果は取り崩しが完了すれば消滅する点も大きな違いだ。

◆◆◆

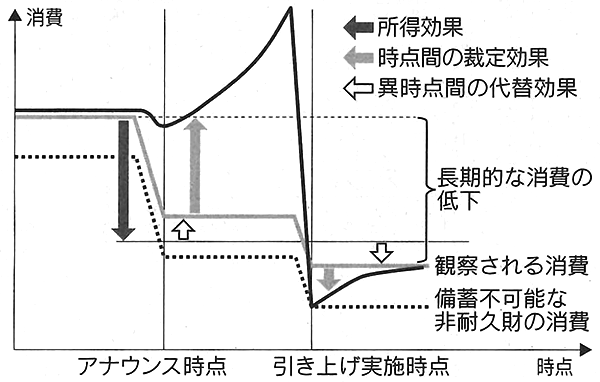

3つの効果は消費税率引き上げ実施時点で発生するわけではない。図は各効果がいつどのような方向に影響を与えるかをまとめたものだ。家計が増税されることを知った時点(アナウンス時点)と実際に消費税率が引き上げられる時点(引き上げ実施時点)の2つが重要なタイミングだ。

家計が生涯所得の減少を認知した時点で、所得効果は恒久的に消費を減少させる(黒矢印)。異時点間の代替効果は消費をアナウンス時に増加させ、引き上げ実施時に減少させる(白矢印)。備蓄不可能な非耐久財の消費の動向はこの2つの効果で決まる(点線)。

この点線に通常の耐久財や備蓄可能財の購入を加えるとおおむね消費水準の指標となる(グレーの線)。しかし時点間の裁定効果により、アナウンス時から駆け込み需要が発生し、支出は通常より多くなる。引き上げ実施後はしばらく反動減で支出水準を押し下げるが、その影響は徐々に縮小し最終的にゼロに収束する(グレーの矢印)。

図からも長期的な消費の低下要因は所得効果と異時点間の代替効果であることが分かる。さらに筆者らの研究では、日本の家計の異時点間の代替の弾力性は十分に小さいことが実証的に確認されている。これは異時点間の代替効果による消費の変化は無視できることを意味する。つまり所得効果こそが消費税率引き上げがもたらす最重要の効果だ。

にもかかわらず政府が消費税率引き上げに向け検討しているのは、住宅や自動車などの減税や消費税還元セールの解禁など、時点間の裁定効果を緩和するものばかりだ。こうした政策対応になるのは、反動減が消費低迷の主因のように理解されているからだ。

消費低迷の原因に対する誤解が生じる理由も図から理解できる。図では各効果を分解して示したが、実際に「観察できる消費」は3つの効果を合計したものだけだ(黒線)。アナウンス時には所得効果と同時に、異時点間の代替や時点間の裁定による駆け込み需要も発生するため、観察される消費の変化は小さい。

一方、引き上げ実施時には、異時点間の代替効果と反動減により大きな消費の減少が観察される。反動減が収束した後にはアナウンス直前と比較して低めの消費水準だけが観察されるため、あたかも「反動減から消費が回復しない」かのように見えるのだ。

消費税率引き上げが消費に与える影響を憂慮するなら、異時点間の代替効果でなく、所得効果への対策が必要だ。だが税率引き上げによる実質所得の低下は避けられない以上、消費低下も避けられない。

◆◆◆

では所得効果にどう対応するべきだろうか。ヒントになるのが1997年と2014年の税率引き上げ時の違いだ。

筆者らの研究によれば、97年の税率引き上げ時には所得効果は検出されなかったのに対し、14年には所得効果による大きな消費低下が観察された。この違いは、所得効果は各家計が増税を認知した時点で発生することで説明できる。

税率引き上げの実施は全国民で一定だが、それをいつ認識するかは家計により異なる。認知のタイミングが一致すれば大きな消費の低下が観察される。一方、認知のタイミングがずれれば、消費が低下する時点も分散され大きな変動は避けられる。つまり有効な消費安定化策とは、所得効果をなくすことではなく、見えにくくすることだ。

97年の引き揚げは2年以上前に決まり、曲折はあったが着実に実施された。国民の増税への認識も緩やかに更新され、所得効果は認識できない程度に「消化」された。これに対して14年の引き揚げ時には、引き上げの中止や延期の期待も高まったところで、首相が記者会見で引き上げを宣言するというドラマチックな演出があったため、多くの家計が同時に消費税率引き上げを認知したと考えられる。実際、生鮮食料品などの「備蓄不可能な非耐久財」の消費動向を見ると13年10月に大きな落ち込みが発生していた。

今回の引き上げは2度の引き上げ延期を経ており、国民の増税への認識を予想することは難しい。しかし引き上げ延期の可能性を示唆しながら結局は引き上げ直前に引き上げ実施をアナウンスすることになれば、再び消費が大幅に低下する可能性がある。

足元では消費は比較的安定しており、現状であれば所得効果は緩やかに消化できる。政府にできる最善の消費安定化策は、なるべく早い時点で税率引き上げにコミット(約束)してその事実を国民に着実に浸透させることだろう。

2018年9月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載