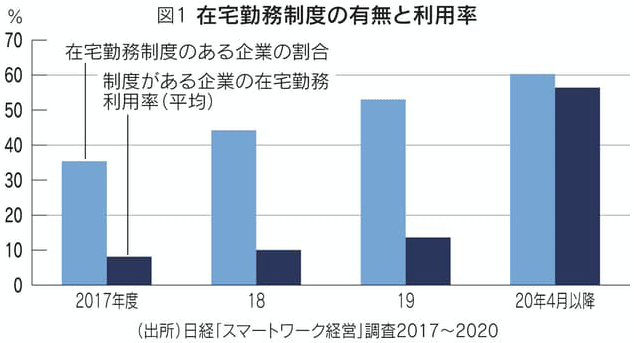

ワクチン接種が進む中、新型コロナウイルス感染症の猛威が止まらない。4度目の緊急事態宣言が発令され、政府はたびたび企業に出勤7割削減を要請しているが、動きは鈍いままだ。在宅勤務の状況をコロナ前から振り返ってみると、大企業・上場企業は制度導入を加速させていたものの、実際の利用者は少ないという、「仏作って魂入れず」の感があった。

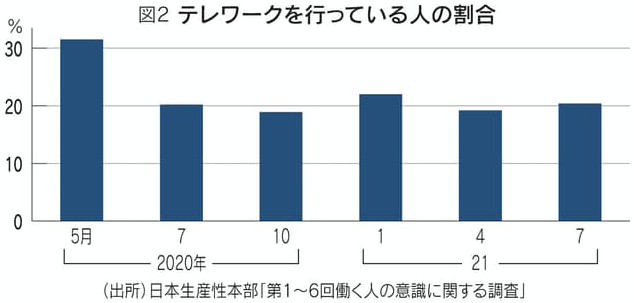

こうした中で、コロナ下、特に、2020年4月の緊急事態宣言を契機に、在宅勤務の利用割合は一気に高まった(図1参照)。その後の各種調査をみると、緊急事態宣言の解除を受けていったん低下はするものの、それ以降は緊急事態宣言下でも高まる気配がみられない(図2参照)。なぜであろうか。

まず、コロナ前における在宅勤務の整備状況に格差があったことが大きく影響していると考えられる。コロナ以前から制度の整備を進め、従業員もテレワークの経験がある場合、コロナ下でも在宅勤務の割合をスムーズに引き上げることができただろう。一方、準備不足の企業の場合、在宅勤務を従業員に強制しても、在宅勤務に必要なインフラが整っていないばかりか経験もないため、うまくいかないことは容易に想像できる。

それでは、そもそもコロナ前の段階で、なぜ在宅勤務への取り組みについて大きな差がついてしまったのか。コロナ下で在宅勤務を促進するためにはどのような方策が有効なのか。また、在宅勤務状況の違いは企業業績にどのような影響を与えるのか。

こうした問いに答えるため、筆者は滝澤美帆・学習院大学教授、山本勲・慶応義塾大学教授とともに、日経「スマートワーク経営」調査2020(上場企業など700社超が対象)などを利用して、分析を行い、「日経スマートワーク経営研究会報告2021-Withコロナ時代の働き方の変貌と健康経営の役割」と題した報告書を7月に公表した。

本稿では、コロナ下の在宅勤務、企業の稼働状況や人員調整が業績にどう影響するのかについての分析を紹介したい。

◆◆◆

まず、コロナ前(19年度)の在宅勤務利用比率(正社員中の利用者の割合)については、以下の6条件を満たす企業ほど高いことがわかった。

①理由に関係なく在宅勤務が可能②フレックスタイムの導入や副業・兼業の容認といった多様で柔軟な働き方の許容③貸与モバイルパソコン配布割合が高い、会議資料申請書類の完全電子化、フリーアドレス、端末にデータなどを置かないシンクライアントの導入といった技術的インフラの整備④平均休暇取得日数が多い、有給5日以上取得率が高い、休暇取得奨励施策が多いなど休暇を多くとれる、または、とりやすい環境⑤ダイバーシティー(多様性)施策を多く行っている⑥企業が実施する在宅勤務関連施策に対して従業員の理解・認識が浸透している、あるいは従業員調査の実施や対話施策が多いなど従業員への理解に努めている――である。

一方、職務限定型正社員比率や賃金の業績成果連動割合と在宅勤務利用比率との有意な相関関係はみられなかった。

コロナ下での在宅勤務利用比率(20年4月以降)については①コロナ前の在宅勤務利用率が高い②貸与モバイルパソコン配布割合、臨時在宅端末配布割合が高いなど情報端末機器の整備が行われている③在宅勤務へのサポート施策(モニターなどの貸与または購入補助など)が多い企業ほど、高いことが分かった。

コロナ下で在宅勤務を利用している企業のパフォーマンスについては、足元では企業の財務データは入手できないので、代理変数としてアンケート調査で企業が回答したマンアワーベースでみた稼働率(従業員数×労働時間)と人員調整の有無を使って分析した。

この2つの指標は、コロナ危機に対するレジリエンス(耐性・復元力)とも解釈でき、①コロナ前の在宅勤務利用率が高い②貸与モバイルパソコン配布数が多い――企業ほど稼働率が高く、人員調整を行わないことが分かった。加えて、人員調整の有無については、企業が認識した在宅勤務のハード・ソフト面での難点の数とも相関がみられた。

以上のような結果を踏まえ、どのような含意が得られるであろうか。まず第1に、コロナ下において企業が在宅勤務利用比率、ひいては危機へのレジリエンスを高めるためには、在宅勤務の効率性・安全性を高めるようなテクノロジー活用や、その他在宅勤務のための環境整備を進めていくことが重要である。

第2は、コロナ下での在宅勤務利用比率や企業のレジリエンスは、コロナ前の在宅勤務利用比率にも依存しているため、コロナ以降の取り組みだけでは克服できない面もある。

第3は、こうしたコロナ前の「格差」には、コロナ下と同様、情報端末機器の整備が影響していたが、それに加え在宅勤務の大前提になるペーパーレスなどのデジタル化の徹底化が関係している。働き方関連では、フレックスタイム制、副業・兼業容認、休暇取得など「職場にいないことを許容する仕組み」と在宅勤務が連関していることが注目され、相互補完的な施策を同時に実施する相乗効果は大きいかもしれない。

さらに、ダイバーシティー施策に熱心に取り組んだり、企業と従業員の相互理解に努めていたりする企業、つまり、従業員のウェルビーイング(肉体的・精神的・社会的に良好な状態)向上を重視する企業では在宅勤務利用も進んでいたと解釈できそうだ。一方、ジョブ型雇用や成果主義導入は在宅勤務利用比率と相関がなく、在宅勤務に必須とはいえないと分かった。

◆◆◆

筆者は、コロナ以前に、日経「スマートワーク経営」調査に参加する企業の中で働き方改革、ダイバーシティー施策を含む人材関連施策において先進的な取り組みを行っている企業では必ずといってよいほど在宅勤務などのテレワークに積極的に取り組み、理由を問わず広く従業員が在宅勤務を行える制度を導入していたことに注目していた。

在宅勤務への取り組みが、当該企業が人材関連施策をどの程度進展、深化させているかを判断するための「リトマス試験紙」であると強調してきたが、上記の結果はまさにこれを裏付けるものである。

在宅勤務が進んでいない企業は、まずは情報端末機器の整備など、在宅勤務に直接必要な環境整備から取り組むことが必要だ。その上で、コロナ前から当然取り組むべきであったデジタル化の徹底、時間・場所によらない多様で柔軟な働き方の推進、従業員のウェルビーイングへの配慮ができていなかったことを認識し、ポスト・コロナに向けて地に足を着けた改革を始動することを期待したい。

2021年9月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載