1. 研究開発する大企業と中小企業の収益性の逆転

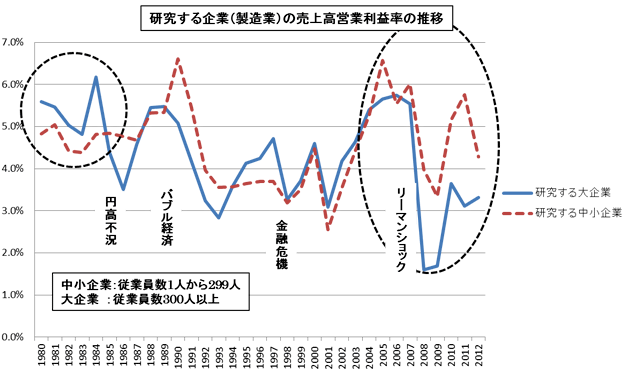

大企業と中小企業の平均を比較すれば、大企業の収益性が高いことは常識である。しかし、研究開発を実施している企業の中だけで比較すれば、下図に示すように、近年、研究開発を行う中小企業の収益性(売上高経常利益率)が大企業の収益性を上回るように変化している(注1)。(総務省統計「科学技術研究調査報告」が対象とする業種全体でも同様の傾向があるが、本統計が対象とする非製造業の業種は年により変更があるので、図では製造業のデータを用いた。)

80年代前半、我が国企業の国際競争力が高く、経済環境が比較的安定していた時期には、研究開発を行っている企業の中でも、大企業の収益性が中小企業を上回っていた。その後、1985年のプラザ合意と円高不況、金融緩和によるバブル経済の発生と崩壊、金融危機など、我が国経済が激動した時期には、この比較は上下した。2005年以降、リーマンショックをはさむ近年においては、研究開発する大企業の収益性が中小企業を下回るほど低下している。なお、研究開発を行っていない企業では、大企業、中小企業とも収益性が低い水準で推移しており、両者の比較はランダムに上下して、明確な傾向が見られない。

イノベーションが重要と言われている現在、研究開発を行う企業の中で、企業規模と収益性の関係が逆転したのは何故だろうか?

2. 中小企業経営におけるリーダーシップの意義

一般的に、大企業と中小企業ではマネジメント手法が異なっている。すなわち、多くの中小企業では経営トップのリーダーシップが強く、多くの大企業では社内各部門に権限委譲するとともに、社内手続きに沿った関係者の合意によって全社的な意思決定を行っている。この点に関して、Greinerの組織成長モデル(注2)では、企業組織が比較的小さい段階では、リーダーが全体を指揮する集権的なマネジメントが行われるが、組織が大きくなれば、各部門への権限委譲と本社スタッフの予算、人材配置、事業計画、人事評価などによる全社調整システムが導入されると説明されている。

これら2つのマネジメント手法の優劣が、企業を取り囲む経済環境によって変化した可能性がある。すなわち、1980年代前半と比較すれば、現在は、イノベーション、グローバル化などによって、ドッグイヤーと言われるほど事業環境の変化のスピードが早くなっている。このような急激な変化に対応するために、トップのリーダーシップによる迅速な経営が優位になってきたと考えることができる。すなわち、トップの判断で果敢に新ビジネスにチャレンジし、市場の反応を見ながら迅速に自らのビジネスを変えることができる。そのための研究開発戦略や事業戦略は、ともにトップが判断しているので両者の整合性が確保される。オープンイノベーションとして他社との戦略的提携や大学との産学連携を図る時にも、トップ自身が交渉しているので、迅速に決断することができる。Langlois (2007) (注3)も、専門特化した小規模組織が他社と提携することが近年優位になってきて、「企業家」が復権したと指摘している。

3. 2つのマネジメント手法を活かしたオープンイノベーション

一方で、大企業型のマネジメント手法にもメリットはある。かつて、日本企業は、現場の強さを活かした改良・改善を行い、低コストで高品質な製品を実現したが、そのためにはボトムアップと社内調整を行う経営手法は不可欠である。現在でも、既存ビジネスなどの比較的安定した市場では、社内で十分に検討を深めることでリスクを減らすことは有効な手法である。上記統計データのある2012年の後(注4)、大企業の収益性は大幅に回復しており、「爆買い」に見られるように、高品質の日本製品に対する海外からのニーズは強い。

ただし、安定的な市場だけではなく、新しい産業が誕生して成長する市場にも対応するためには従来の大企業型のマネジメントだけでは不十分である。新しい市場では変化が激しく、リスクや不確実性は不可避であり、チャレンジしないことのリスクが大きいと言われている(注5)(注6)。技術マネジメントとしても、漸進的なイノベーションと不連続なイノベーションではマネジメント手法は異なるが、それらを同時に実施することが必要と指摘されている(注7)。すなわち、大企業型のマネジメント手法に加えて、中小企業に見られるリーダーシップによるマネジメント手法も活用することが収益性の鍵となる。

2016年の我が国経済は、国際環境も、IT活用などのビジネスモデルも不確実性が高いが、変化が激しいことだけは確かであり、大きなリスクと大きなチャンスとが共に招来すると予想される。このような時代には、大企業の強さと中小企業の強さとを戦略的提携によって結びつけるオープンイノベーションが重要である。幸いにして我が国は低金利の金融市場にも技術力や人材にも恵まれているので、2つの手法でマネジメントし、激変する経済環境の中で、ビジネスチャンスに積極的にチャレンジすること、それによって我が国経済を活性化させることが期待される。

なお、本稿は個人の見解であり、所属する機関のものではない。