基礎研究から撤退する企業セクター

今年8月にアトランタで行われたAOM(Academy of Management)の年次総会・TIM(Technology and Innovation Management)グループの全体会合では、学会で話題になっている論文("The Decline of Science in Corporate R&D," Arora et. al (2015))をベースに議論が繰り広げられた。ここ30年くらいの長期間にわたって米国企業が基礎研究から手を引いて、開発に注力するトレンドが見られるが、その原因について分析したものである。大企業の選択と集中(基礎研究より特定分野の応用開発にフォーカス)、中国などの新興国の台頭と競争激化(短期的なイノベーション指向)、基礎研究を担う大学など公的な研究機関との役割分担(Division of Innovative Labor)が進んだなどの見方が示された。

日本においても、企業が基礎研究から手を引く状況は、企業著者による科学論文数の低下などに見られる。著者は、産学連携を含めたオープンイノベーションの研究に取り組んできているが、日本企業に対するアンケート調査やヒアリングの結果から見て、企業を巡る競争環境の激化が、大企業の研究開発は応用開発シフトに影響しているのは明確である。一方で、画期的なイノベーションのための科学的知見の重要性は高まっており、基礎研究に対するギャップを埋めるために産学連携に対して大きな期待をもっている(Motohashi (2005)、元橋・上田・三野(2012))。

最近のイノベーションのトレンドとして、産業のイノベーションプロセスにおいて科学的知識の重要性が高まっていることは間違いない。ゲノムサイエンスが医薬品産業の研究開発プロセスを大きく変化させ、また、LSI製造プロセスの微細化にはナノスケールでの物質の物性に関する理解が不可欠となった。情報技術の進歩は社会経済に大きなインパクトを与え、ビッグデータ分析はビジネスやマネジメントについてより深い理解をもたらしている。特に最後のデータサイエンスの進展は、医薬品やエレクトロニクスといった特定の産業のサイエンス化から、金融や流通といったサービス産業も含めた経済全体のサイエンス化、つまりサイエンス経済の進展を示唆する動きとしてとらえることができる(元橋(2014))。

このサイエンス経済時代においては、(大学などにおける)科学的知見→(企業の)新商品といったリニアモデルではなく、サイエンスとイノベーションがよりインタラクティブに同時進行で起きる。このようなイノベーションの質的変化を大規模データベースでシステマティックに計測することは、企業のイノベーションマネジメントのみならず大学や国立研究開発法人改革、産学連携政策などの政策的な議論に対しても、有益なインプットになると考えられる。このような問題意識から、著者らは論文データ、特許データおよび経済センサスデータをミクロレベルで接続し、サイエンスベースのイノベーションプロセスに関する分析に取り組んでいる。

データベースの構築とサイエンスリンケージの計測

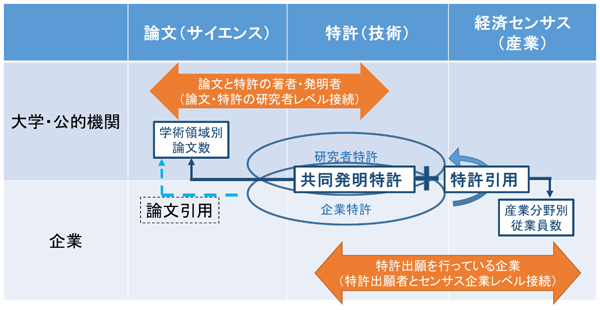

ここでは、著者を含めた研究チーム(経済産業研究所:池内健太、文科省科学技術・学術政策研究所:塚田尚稔、慶応大学:田村龍一)によるディスカッションペーパーに基づいて、データベースの概要について述べる(Ikeuchi et. al, 2017)。図1は、データベースの概念図である。

データベースの構築にあたっては、論文著者と特許発明者の研究者レベル接続と特許出願企業と経済センサスデータの企業レベル接続を行った(図1のオレンジの2つの矢印)。この両者の接続については特許データを用いて行う。つまり、論文と特許の両方に関係している研究者と企業の共同発明特許、および当該研究者の特許を企業特許が引用しているものを抽出する。この特許を用いた論文のリンケージによって、どの程度のサイエンス(論文数)が企業活動(従業員数(注1))に用いられているかが分かる。なお、企業特許がアカデミック論文を直接引用する場合もある(特許の非特許引用、図1の論文引用と示した破線)。これは従来から用いられているサイエンスリンケージ指標であるが、我々の新しい指標は、サイエンスとイノベーションのより密接でインタラクティブな関係を表す。

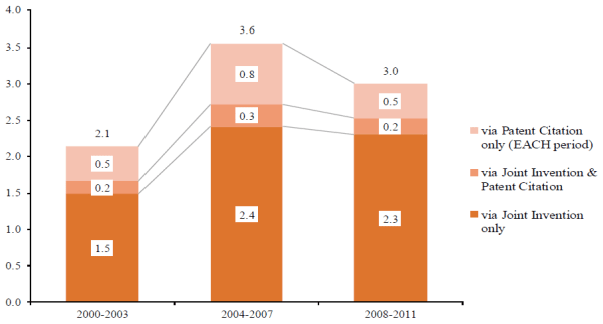

図2はこのようにして求められた分析結果の1つである。ここでは、データベースの対象期間を3つに区切って、産業全体のサイエンスリンケージ(従業員あたりの科学論文数)の推移を示している。第1期から第2期にかけて、2004年の国立大学法人化の影響などを受けて、大学などの研究者による特許出願が大幅に増加している。その影響を受けてサイエンスリンケージは大幅に上昇している。しかし、2008年以降の第3期にはこの指標の減少が見られる。これは、特に(大学などの)特許引用の減少からきており、産学共同発明について、第2期からほぼ変化なしとみていい。2008-2011年は、リーマンショック後の不況の影響で企業の業況が悪化したタイミングと重なっており、イノベーションに対する支出を抑えたタイミングと一致する。しかし、その中でも大学との共同発明に関する活動は続けており、大学などのサイエンスと緊密な関係の中でイノベーションを生み出す必要性を示唆した結果となっている。また、これを産業別にみると化学産業(医薬品を除く)や、電気機械、電子デバイスなど、多くの産業で期間をとおしてサイエンスリンケージを強化する状況がうかがえる。また、産業別の差は縮小しつつあり、経済全体でサイエンス化が進むサイエンス経済の傾向が進んでいることが確認できた。

インプリケーションと今後の研究

産学連携にはさまざまな形態が存在する。大学と企業の共同研究の他、大学への企業研究員の派遣や大学知財のインライセンスも広い意味での連携といえる。また、大学などの公的研究成果の商業化(イノベーション)という観点からは、大学発ベンチャーの創出というオプションもある。イノベーションに関する質的変化として、科学的研究の担い手である大学などの公的研究機関とより密接でインタラクティブな関係がより重要なのであれば、共同研究の進め方についても、大学に任せきりにするのではなく、企業がより積極的に関与する形態が有効であろう。また、大学発ベンチャーをはじめとして、大学などがより積極的にイノベーション活動に関与していくことも有益と考えられる。

政策的には、企業におけるハンズオンの産学連携を推進する施策の重要性を示唆している。産学連携によるコンソーシアム形式の研究プロジェクトに対する補助や、企業から大学に研究員を派遣しやすくする産学双方の制度的な取り組みも重要であろう。また、研究開発税制は、オープンイノベーション型のインセンティブを強化する方向で制度改正が行われてきているが、より一層の強化が重要である。また、大学や国研については、これらの公的研究機関がイノベーションエコシステムのハブとして機能するための役割を強化するための制度的対応を検討すべきである(元橋・カン、2016)。大学発ベンチャーやイノベーションエコシステムについては、上記のデータベースを用いた研究を続けているところであり、その成果については、今後、逐次ディスカッションペーパーとして公表していく予定である。